Механизм генерации и распространения потенциала действияСтраница 2

![]() (4)

(4)

Заряд мембраны и ее потенциал изменяется вследствие протекания локального тока "I". Тогда время "t", в течение которого заряд мембраны изменяется на Dq, а потенциал на "Dj " будет

равно:

![]() (5)

(5)

Из уравнений (4) и (5) получим:

![]() (6)

(6)

Величина локального тока "I" по закону Ома определяется разностью потенциалов "U" между возбужденным и невозбужденным участками мембраны и сопротивлением "R" всех участков, по которым протекает локальный ток: ![]() Сопротивление "R" суммируется из сопротивлений всех последовательных участков, по которым протекает локальный ток: мембраны, цитоплазмы, окружающей клетку жидкости.

Сопротивление "R" суммируется из сопротивлений всех последовательных участков, по которым протекает локальный ток: мембраны, цитоплазмы, окружающей клетку жидкости.

В основном оно определяется сопротивлением мембраны. Подставляя значение " I " в уравнение (6), получим:

![]() (7)

(7)

Учитывая, что "Dj " и "U" величины постоянные, можно написать:

![]() (8)

(8)

где k - коэффициент пропорциональности.

Уравнение (8) показывает, что время деполяризации мембраны и, следовательно, время проведения возбуждения пропорциональны произведению "RC", называемому постоянной времени мембраны. Тогда скорость проведения возбуждения будет обратно пропорциональна постоянной времени мембраны.

Скорость проведения импульса возрастает с увеличением диаметра волокна. Это объясняется тем, что с увеличением диаметра уменьшается сопротивление, приходящееся на единицу длины волокна.

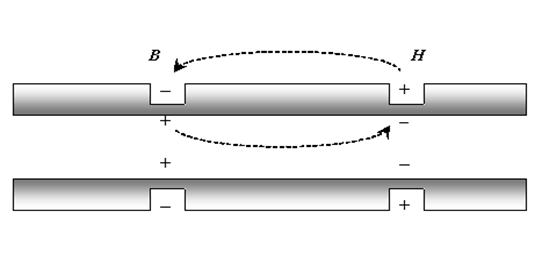

В нервных волокнах характер распространения возбуждения зависит от наличия или отсутствия в них миелиновых оболочек. В безмякотных волокнах возбуждение распространяется непрерывно вдоль всей мембраны. Все участки мембраны при этом в свое время становятся возбужденными. В мякотных нервных волокнах возбуждение арспространяется несколько по иному.

Мякотные нервные волокна имеют толстые миелиновые оболочки, которые через 1 - 3 мм прерывается с образованием так называемых перехватов Ранвье.

В электрическом отношении миелин является изолятором; его удельное сопротивление в 10 млн раз превышает удельное сопротивление раствора Рингера.

В результате этого локальные токи через миелиновые оболочки протекать не могут; они циркулируют между перехватами Ранвье. При возбуждении одного перехвата Ранвье между ним и следующим перехватом возникают локальные токи и импульс как бы перескакивает на второй перехват, со второго - на третий и т.д. Такой способ проведения нервного импульса называется сальтаторным.

При блокировании одного перехвата Ранвье каким-либо анестезирующим веществом, например кокаином, импульс сразу передается на третий перехват. При блокировании сразу двух перехватов импульс дальше распространяться не может: сопротивление между первым и четвертым перехватами велико, и локальный ток между ними не достигает порогового значения.

В результате сальтаторного способа передачи скорость распространения первого импульса в мякотных волокнах примерно в 10 раз выше, чем в безмякотных, при одинаковом диаметре волокон.

Помимо этого, сальтаторный способ проведения возбуждения является более экономичным, поскольку в этом случае ионные потоки проходят не через всю поверхность клетки, как при непрерывном распространении, а только через поверхность в области перехватов Ранвье.

Другие статьи:

Признание законов Менделя

Великие открытия часто признаются не сразу. Хотя труды Общества, где была опубликована статья Менделя, поступили в 120 научных библиотек, а Мендель дополнительно разослал 40 оттисков, его работа имела лишь один благосклонный отклик – от К ...

Аскорбиновая кислота как антиоксидант

α-Лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты

Витамин С - мощный антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а ...

Обработка полученных данных

В процессе культивирования измеряли диаметр колоний каждые 48 ч и определяли радиальную скорость роста, амплитуду ее изменчивости, характер биоритмов.

На основании полученных данных составляли графики зависимости радиальной скорости рост ...