Реакционная способность веществ, анализ и синтез. Реакционная

способность веществСтраница 1

Реакционная способность, характеристика относительной хим. активности молекул, атомов, ионов, радикалов. Для количественной оценки рассматривают реакционные серии, т.е. ряды однотипных реакций, проводимых в одинаковых условиях, например: (стандартная реакция)

Аренда mercedes AMG Мерседес AMG дизель аренда такси мерседес-такси-аренда-выкуп.рф.

Аренда mercedes AMG Мерседес AMG дизель аренда такси мерседес-такси-аренда-выкуп.рф.

где Х – общая группа атомов, которая претерпевает изменения в данной реакции (реакционный центр), Z0, Zl,…, Zn – неизменяющиеся молекулярные фрагменты, Р0, Р1,…, Рn – продукты реакции. Отношения констант скоростей k1/k0,…, kn/k0 количественно характеризуют реакционную способность. В ряду реагентов ZiX

(i = 0, 1,…, п). В правильно составленной реакции серии изменение механизма реакции должно быть исключено, т.е. константы скорости должны характеризовать одну и ту же элементарную реакцию.

Типичные реакционные серии.

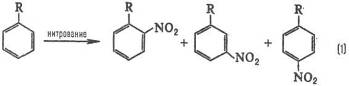

Простейшая ситуация возникает при анализе изомерного состава продуктов реакции. В реакции замещения в ароматическом ряду в зависимости от заместителя R образуются те или иные изомеры, например, при нитровании:

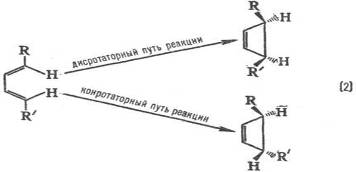

Электронодонорные заместители [R=СН3, ОСН3, N(CH3)2] стимулируют образование орто- и пара-продуктов, а электроноакцепторные (R = СООН, SO3H, NO2) – мета-продуктов, причем в первом случае реакция идет легче, чем с незамещенным бензолом (R = Н), а во втором – труднее. Эти закономерности называются правилами ориентации в ароматическом ряду. Стереохимическая направленность перипиклической реакций определяется Вудворда-Хофмаина правилами, например:

При дисротаторном пути реакции заместители R и R' в продукте будут расположены по одну сторону плоскости цикла, при конротаторном пути – по разные стороны. Эксперимент показывает, что термическая циклизация производных бутадиена происходит по конротаторному пути, а фотохимическая циклизация – по дисротаторному пути.

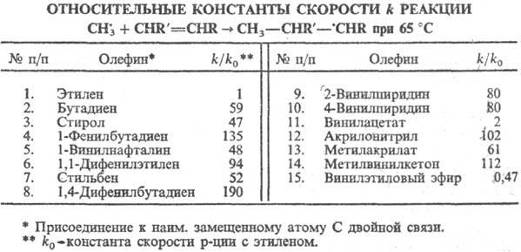

В примерах (1) и (2) нет необходимости в количественных кинетических измерениях, реакционная способность определяется по относительному выходу изомеров. Пример широкой реакционной серии – реакции радикального присоединения по двойной связи:

![]()

Реакционная способность характеризуется отношением константы скорости k к константе скорости k0 реакции с этиленом (R, R' = Н) (см. табл.). Аналогичные кинетические измерения сделаны для реакций присоединения метильного радикала к ароматическим молекулам и для реакций присоединения др. радикалов.

Квантовохимическая теория реакционной способности.

Современная теоретическая химия позволяет непосредственно рассчитать константы скорости только для несложных хим. систем. В теории реакционной способности качественной закономерности могут быть выявлены для объектов любой сложности. При этом используют различные подходы. При эмпирическом подходе классифицируют влияние заместителей по нескольким типам (эффекты сопряжения, полярные, пространственные и др.) и применяют корреляционные соотношения. Традиционный квантовохимический подход основан на активированного комплекса теории; при этом предполагается, что для всех реакций, составляющих реакционную серию, остается примерно постоянным множитель А в Аррениуса уравнении для константы скорости k=Aexp(-E./RT). Поэтому характеристикой реакционной способности служит энергия активации реакции E., которая практически совпадает с высотой потенциального барьера на поверхности потенциальной энергии (ППЭ).

Другие статьи:

Чем вредны посты для здоровья

Ограничение приема пищи и воздержание от нее поощряется служителями церковного культа как важное, доброе дело, угодное богу. Соблюдение постов— древний обычай, распространенный среди приверженцев многих религий.

Православной религией пре ...

Влияние температуры воды

Температура воды является одним из факторов, оказывающих большое воздействие на отправление жизненных функций рыбы, определяющих ее рост и развитие. Этот фактор действует на рыбу как непосредственно — изменяя интенсивность ферментативных ...

Условия существования жизни, связи и функции живого

вещества

Условия существования живого вещества.

Жизнь, ее происхождение и развитие всегда, с древнейших времен волновали мысль человека.

Каковы же условия этой внешней среды обитания, благоприятствующие возникновению, сохранению и развитию жизни? ...