Коммуникация между животными различных видовСтраница 2

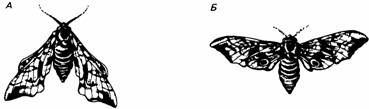

Рис. 13.

А.

Бражник в позе покоя. Б. Потревоженный хищником бражник обнажил пятна-глаза.

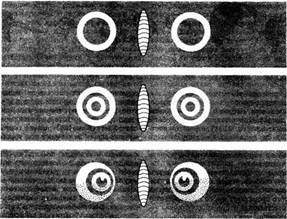

Рис.14.

Три модели, которые использовал Блеет в своих экспериментах с рисунками в виде пятен-глаз. Когда птица садилась на аппарат, чтобы съесть мучного червя, включался ток и с обеих сторон загорались два кружка, или два пятна-глаза. Меньше всего птицы пугались модели, представленной в верхней части рисунка, а больше всего - модели, изображенной внизу.

Некоторые змеи имитируют цветовые рисунки и предупреждающие демонстрации своих ядовитых сородичей. Так, например, у безобидной Lampropeltis elapsoides имеются характерные полосы красного, желтого и черного цвета, свойственные ядовитому арлекиновому аспиду. У африканской ковровой гадюки есть угрожающая демонстрация: змея складывает тело в полукольца и производит скрежет или шипение, потирая примыкающими полукольцами друг о друга. Этой демонстрации подражают некоторые безобидные змеи рода Dasypeltis. Некоторые птицы - дуплогнездники шипят подобно змеям, если потревожить их, когда они находятся в гнезде. Поскольку в дупле темно, хищные млекопитающие могут испугаться такой демонстрации, несмотря на то что внешне эти птицы нисколько не напоминают змей. У гусениц некоторых бражников на голове имеется особый рисунок, и когда гусеница раздувает голову, она очень напоминает голову змеи. Если гусеницу потревожить, то она раздувает свою змееподобную голову и качает ею из стороны в сторону. Она даже может нанести удар хищнику.

Мимикрия - это форма обмана. Демонстрация пятен-глаз или стимулов, ассоциирующихся со змеями, защищает животных в той степени, в какой могут вызывать у хищника поведение, соответствующее воздействию опасных сигналов. Если потенциальная жертва на самом деле не опасна, хищник оказывается обманутым. Другой пример обмана можно видеть у европейского удильщика; у этой рыбы на конце луча-удилища колеблется "приманка", напоминающая червя.

Рис. 15.

Ядовитый арлекиновый аспид и безобидный LampropeltLf elapsoides, который его имитирует.

Когда рыба-жертва приближается к этой приманке, удильщик ее тут же хватает. С эволюционной точки зрения такой обман должен наблюдаться в тех ситуациях, где естественный отбор благоприятствует развитию таких приобретений у особей одного вида, которые вводят в заблуждение особей другого вида, вызывая у них поведение, оказывающееся для них вредным. Конечно, естественный отбор будет стремиться обострить дискриминационные способности жертвы, однако этому может противодействовать эволюция более эффективной мимикрии. Если модель, которая служит образцом для мимикрии, оказывается более распространенной, чем подражающее ей животное, то тогда виду-жертве очень трудно избежать обмана. Так, например, поскольку червеобразные объекты - это распространенная форма добычи, удильщик может легко использовать систему распознавания добычи, которая имеется у его жертв. Чтобы иметь возможность отличить истинную добычу от замаскированной приманки, жертва должна была тратить много времени на обследование каждого потенциального объекта добычи, что снизило бы эффективность пищевого поведения. При условии, что грозящая опасностью добыча не слишком распространена по сравнению с истинной добычей, естественный отбор приводит к компромиссу. Это означает, что если риск повстречать опасную добычу невелик, то он может быть уравновешен выгодами эффективного питания. Тем не менее, важно понимать, что в случае межвидовой коммуникации, когда один вид животных обманывает другой, силы естественного отбора, воздействующие на каждый из видов, стремятся к достижению противоположных результатов.

Другие статьи:

LIF-HILDA

Фактор некроза опухолей-a ...

В.И. Вернадский "О биосфере и живом веществе"

В трудах В. И. Вернадского можно встретить различные определения понятия "биосфера", и , как считает академик Б. С. Соколов, ученый не дал (не ставил своей целью) какого-либо энциклопедически точного определения. Он как бы раскр ...

Физиологическое значение текучести мембран

Обычно биомембраны находятся в жидкокристаллическом состоянии, и, по-видимому, поддержание такого состояния очень важно для их функционирования. При переходе мембраны из жидкокристаллической фазы в фазу геля текучесть уменьшается примерно ...