Влияние импульсной активности на строение коры

Эксперименты со зрительной депривацией в ранние периоды жизни подняли две различные, но взаимосвязанные проблемы. Во-первых, каким образом проявляются эффекты импульсной активности на паттерны роста и ретракции отростков нейронов? Во-вторых, каким образом согласованная или несогласованная активность двух различных нервных путей определяет то, как они конкурируют за территорию и определяют ее границы?

В экспериментах, выполненных на котятах, была показана роль потенциалов действия в изменении архитектуры зрительной коры. Когда производится закрытие глаза или животное содержится в полной темноте, это не приводит к полному прекращению активности в зрительных путях. Нейроны продолжают спонтанно генерировать сигналы, и колонки глазного доминирования развиваются как отделенные друг от друга зоны.

Эксперименты, выполненные Страйкером, Шатц и их коллегами, показали, что этот, одинаково низкий уровень активности, идущий от обоих глаз, очень важен для нормального развития. Для доказательства этого они вводили тетродотоксин (TDC), который блокировал проведение потенциалов действия, в оба глаза новорожденного котенка. Через несколько дней после удаления токсина проведение в зрительных путях от сетчатки к коре через ЛКТ восстанавливалось. Интересным результатом оказалось то, что после восстановления в латеральном коленчатом теле не происходило разделения

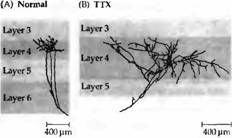

Рис. 1. Увеличение ветвистости волокон ЛКТ заканчивающихся в слое 4 зрительной коры, после аппликации тетродотоксина в оба глаза. (А) Нормальная ветвистость помеченных аксонов из ЛКТ в слое 4 (в возрасте 30 дней). (В)

импульсов, идущих от разных глаз, в разные слои. Более того, клетки в слое 4 зрительной коры по-прежнему управлялись обоими глазами, как у новорожденного животного, и колонки глазного доминирования, выявленные методом авторадиографии, имели неонатальный паттерн: они сильно перекрывались и не имели четких границ. Таким образом, при полном отсутствии активности волокна из ЛКТ не могут подвергаться нормальной ретракции в слое 4 коры (рис. 1 и 2).

Влияние закрытия век на формирование глазодоминантных колонок может сильно меняться, если заблокировать активность клеток коры при помощи ТТХ.

Например, проводили введение ТТХ на протяжении нескольких дней в зрительную кору котенка во время критического периода развития при депривации одного глаза.

После удаления ТТХ кортикальные клетки продолжали отвечать на стимуляцию обоих глаз, хотя один глаз был депривирован. Также в отсутствие активности не происходила ректракция отростков. Вместо использования ТТХ Страйкер с коллегами применяли фармакологические агенты, избирательно ингибирующие корковые нейроны, но не блокирующие активность в афферентных волокнах, идущих из ЛКТ.

Полученные ими результаты в опытах с одновременной монокулярной депривацией дают основания полагать, что активность постсинаптических клеток определяет, возникнет ли ретракция после проведения монокулярной депривации.

Таким образом, важным является не просто наличие исходящей из глаз активности.

Другие статьи:

Форма липидных молекул

Итак, мы начали с рассмотрения термодинамических аспектов агрегации липидов. Однако ясно, что качественный анализ можно провести, проанализировав способы упаковки различных липидов с учетом геометрической формы их молекул. Это четко видно ...

Динамика численности популяции кабана в Воронежской области

В конце IXI века кабаны на территории Центрального Черноземья были практически истреблены и отсутствовали 125 лет. Впервые после 125-летнего отсутствия кабан был встречен в 1946 г. (группа кабанов из 7 особей) в Острогожском районе Вороне ...

Экономическое обоснование

К экономическим показателям деятельности пасеки относится рентабельность производства. Для определения рентабельности нужно оценить продукцию пчеловодства по закупочным ценам и из полученной суммы вычесть все расходы по пасеке, связанные ...