Развитие.Страница 1

Млекопитающие относятся к амниотам, т. е. у них во время эмбрионального развития образуются зародышевые оболочки — амнион, сероза и аллантоис. Современные млекопитающие (за исключением клоачных — они откладывают яйца) — живородящие. Низшие представители класса млекопитающих (сумчатые) рождают слаборазвитых детенышей. Остальные же, очень многочисленные млекопитающие (плацентарные), рождаются во вполне сформированном состоянии, что обеспечивается существенными изменениями зародышевых оболочек, а также полового аппарата и всего материнского организма.

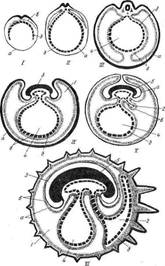

Рис. 6. Развитие зародышевых оболочек и плаценты у млекопитающих (/—VI— последовательные стадии):

Рис. 6. Развитие зародышевых оболочек и плаценты у млекопитающих (/—VI— последовательные стадии):

/—внезародышевая вторичная полость, 2—аллантоис, 3 — амнион, 4—желточный пузырь, 5 — зародыш; а — эктодерма, б — энтодерма, в — мезодерма

У плацентарных млекопитающих на поверхности серозы (.рис. 6) образуются выросты (ворсинки), и она превращается в хорион, который с помощью упомянутых ворсинок входит в тесное соприкосновение или срастается со слизистой оболочкой матки. Соединившиеся части хориона (т. е. наружной оболочки зародыша) и слизистой оболочки матки образуют сложный орган — детское место, или послед, или плаценту. И в хорионе, и в слизистой оболочке матки сильно развита сеть кровеносных сосудов. В плаценте сосуды хориона тесно сплетаются с сосудами матки, но не переходят одни в другие. Передача из организма матери в организм зародыша питательных веществ и кислорода происходит путем осмоса через стенки сосудов. Таким же путем совершается и удаление из тела зародыша продуктов диссимиляции. Легкие эмбриона не функционируют до окончания развития. Передача веществ из плаценты в организм зародыша и обратно осуществляется в основном через сосуды аллантоиса, который срастается с хорионом. В начале развития (а у некоторых млекопитающих, например у лошади, в течение длительного времени) у зародыша сохраняется желточный мешок, выполняющий функции переноса веществ между материнским организмом и зародышем.

Соединение хориона со слизистой оболочкой матки у разных млекопитающих осуществляется неодинаково. У представителей одних групп (например, у свиней, верблюдов, лошадей и др.) соединение указанных оболочек происходит во многих рассеянных пунктах — диффузная плацента; у других (например, у большинства жвачных) — в менее многочисленных, но более крупных участках — дольчатая, или котиледонная, плацента, у третьих (например, у хищных) оно осуществляется в форме пояса— поясная плацента; у четвертых (например, у летучих мышей, человека и др.) — в виде диска — дисковидная плацента. При родах у млекопитающих с диффузной и котиледонной плацентой части зародышевых оболочек обычно легко отделяются от слизистой оболочки матки — неотпадающие плаценты, у млекопитающих с поясной и дисковидной плацентой части слизистой оболочки матки так сильно сращены с зародышевыми оболочками, что обычно выходят вместе с последними,—отпадающие плаценты.

Плацента — очень сложный орган, ее развитие продолжается довольно долго (так, например у человека образование плаценты заканчивается только на третьем месяце беременности). В самом же начале развития зародыш соединен с маткой особым слоем клеток, образующимся при дроблении яйца и окружающим весь зародыш,— трофобласта

Зародыш окружен амнионом, который сильно разрастается и наполнен жидкостью. Благодаря этому зародыш защищен от вредных сотрясений, которые испытывает организм матери при быстром передвижении, прыжках и т. д., и развитие его происходит в водянистой среде. Развитие зародыша внутри организма матери стало возможным не только благодаря преобразованию зародышевых оболочек и возникновению плаценты, но и вследствие сложных, физиологических приспособлений материнского организма к длительному состоянию беременности. В этом приспособлении большую роль играют печень, почки, железы внутренней секреции и другие органы. В течение внутриутробного развития под защитой организма матери формируются все органы зародыша.

Другие статьи:

Космические лучи

Радиационный фон, создаваемый космическими лучами, дает чуть меньше половины внешнего облучения, получаемого населением от естественных источников радиации. Космические лучи в основном приходят к нам из глубин Вселенной, но некоторая их ч ...

Имаго

Из куколки выходит взрослое насекомое — имаго

. Данная форма является половозрелой, способной к размножению. В первые минуты после выхода из куколки бабочка ещё не способна летать; она взбирается на возвышения, где остаётся до расправлени ...

Гормоны тимуса, биологическая роль

Роль тимуса как эндокринной железы известна давно. Известно также, что тимус вскоре после рождения ребенка поставляет лимфоидные клетки в лимфатические узлы и селезенку и осуществляет образование и секрецию специфических гормонов, оказыва ...