Синтез и секреция инсулинаСтраница 2

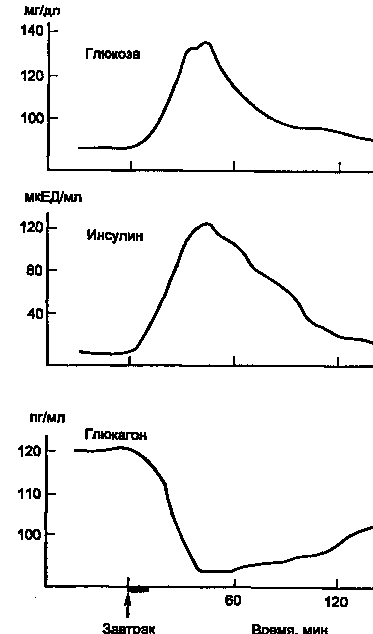

На рис. 5 показано изменение концентрации инсулина в крови человека после приема пищи. Одновременно со стимуляцией β-клеток к секреции инсулина происходит ингибирование секреции глюкагона из α-клеток панкреатических островков.

Рисунок 5. Изменение концентрации в крови глюкозы, инсулина и глюкагона после приема пищи (1 ЕД инсулина содержит 0,4081 мг белка инсулина).

Время полураспада инсулина в крови составляет 3—10 мин, а С-пептида — около 30 мин. Кровь при однократном прохождении через печень теряет до 60 % инсулина. В почках задерживается до 40 % инсулина, содержащегося в протекающей через почки крови, причем в клубочках инсулин фильтруется, а затем наряду с другими белками первичной мочи (альбумин, гемоглобин и др.) реабсорбируется и разрушается в клетках проксимальных канальцев нефрона.

Регуляция секреции инсулина зависит от глюкозосенсорной системы β-клеток, обеспечивающей пропорциональность между концентрацией глюкозы в крови и секрецией инсулина. Потребление глюкозы β-клетками происходит при участии ГЛЮТ-1 (основной переносчик глюкозы в β-клетках человека) и, возможно, ГЛЮТ-2. Эта ступень не является лимитирующей: концентрация глюкозы в клетке быстро уравнивается с концентрацией в крови. В β-клетках глюкоза превращается в глюкозо-6-фосфат глюкокиназой (гексокиназой IV, как и в глюкозосинтезирующих органах — печени, почках), имеющей высокую Км для глюкозы — 12 мМ (Км гексокиназ I, II и III — от 0,2 до 1,2 мМ). Вследствие этого скорость фосфорилирования глюкозы практически линейно зависит от ее концентрации в крови. Кроме того, глюкокиназа в Р-клетках — лимитирующее звено гликолиза. Поэтому глюкокиназа — вероятно, основной (но не единственный) элемент глюкозосенсорной системы β-клеток. Мутации глюкокиназы приводят к развитию одной из форм сахарного диабета — диабету I типа у взрослых (MODY).

Специфический ингибитор глюкокиназы манногептулоза подавляет стимуляцию глюкозой синтеза и секреции инсулина. Это указывает на то, что молекулы, непосредственно регулирующие синтез и секрецию инсулина, образуются в результате метаболизма глюкозы. Природа этих молекул неизвестна. Согласно имеющимся представлениям, роль такой молекулы может выполнять АТР (точнее, отношение ([ATP]/[ADP]). Гипотеза обосновывается тем, что секреция инсулина стимулируется только метаболизируемыми веществами — источниками энергии. Например, глюкоза и глицеральдегид стимулируют секрецию пропорционально скорости их метаболизма. Глицерин не метаболизируется в Р-клетках (низкая активность глицеролкиназы) и не стимулирует секрецию инсулина. Однако после обработки рекомбинантным аденовирусом, содержащим бактериальный ген глицеролкиназы, клетки приобретают способность отвечать на глицерин секрецией инсулина в такой же мере, как и на глюкозу.

Есть указание на участие в регуляции секреции инсулина не только гликолиза, но и митохондриальных процессов. В частности, существенное значение могут иметь анаплеротические (восполняющие, компенсирующие) реакции: пируват → оксалоацетат, глутамат → α-кетоглутарат Эти реакции увеличивают количество компонентов цитратного цикла, а следовательно, и его мощность. Стимулированная глюкозой секреция инсулина усиливается некоторыми аминокислотами, жирными кислотами, кетоновыми телами; таким образом, в стимуляции секреции участвует не только глюкоза, но все основные энергоносители. Следовательно, количество секретируемого инсулина пропорционально энергетической ценности потребляемой пищи. Окисление основных энергоносителей в цикле лимонной кислоты, усиленном анаплеротическими реакциями, может быстро привести к изменению отношений ATP/ADP и NADH/NAD+ в клетке. Изменение концентрации этих веществ в свою очередь приводит к появлению вторых вестников сигнала (возможно, ионов Са2+, сАМР, диацилглицерола, инозитол-3-фосфата), которые включают процесс экзоцитоза инсулиновых гранул.

Механизмы активации экзоцитоза остаются неясными. Ряд экспериментальных данных указывает на участие Са2+/кальмо-дулинзависимой протеинкиназы (СаМПК), а также полифункциональной СаМПК II, которая найдена в панкреатических островках крысы и активируется глюкозой.

Глюкокиназа — основной элемент глюкозосенсорного механизма Р-клеток; она имеется также и в β-клетках, а гликолиз ускоряется пропорционально внеклеточной концентрации глюкозы и в тех, и в других клетках. Между тем секреция гормона (инсулина и глюкагона соответственно) стимулируется глюкозой в β-клетках и подавляется в β-клетках. Возможно, это связано с тем, что в β-клетках в отличие от а-клеток очень высокая активность пируваткарбоксилазы (анаплеротический фермент), сравнимая с активностью в клетках, для которых характерен глюконеогенез (печень, почки). При этом наблюдается пропорциональность между увеличением концентрации цитрата и малата в клетках и секрецией инсулина. Можно думать, что какие-то метаболиты этих путей или связанная с ними активация пируватмалатного челночного механизма участвует в сопряжении стимула с секрецией инсулина.

Другие статьи:

История открытия Cs-137

Цезий имеет интересную историю открытия. В 1860г. в лабораторию немецкого ученого Бунзепа врачи прислали воду со шварцвальских источников. Испаривши воду, ученый внес раствор в пламя газовой горелки и стал рассматривать в спектроскоп. Обн ...

Выделительная система богомола

Функции органов выделения у богомола выполняются рядом образований. В первую очередь, это мальпигиевы сосуды, отходящие от пищевого канала на границе между средней и задней кишками (рис. 8). Мальпигиевы сосуды Tracheata развиваются за сче ...

Конструирование рекомбинантных ДНК

Под рекомбинантными понимают ДНК, образованные объединением in vitro (в пробирке) двух или более фрагментов ДНК, выделенных из различных биологических источников. Ключевыми в этом определении являются слова "фрагмент ДНК" и &quo ...