Жизненный цикл лентеца широкого (Pseudophyllidea)Страница 2

Для того чтобы нормальное развитие этого цикла было обеспечено, необходимо существование нескольких условий.

Первое - это возможность загрязнения его жизнедеятельными яйцами лентеца широкого. При наличии поселения близ водоёма такое загрязнение может принимать массовый характер, если люди усвоили способ питания рыбой, обеспечивающий возможность заражения (недостаточная термическая обработка рыбы при приготовлении ее в пищу).

Водоёмы безлюдных мест также могут загрязняться яйцами этого паразита от зараженных им диких животных. Такая возможность является гораздо более редкой и, следовательно, промежуточные хозяева будут заражены беднее и реже.

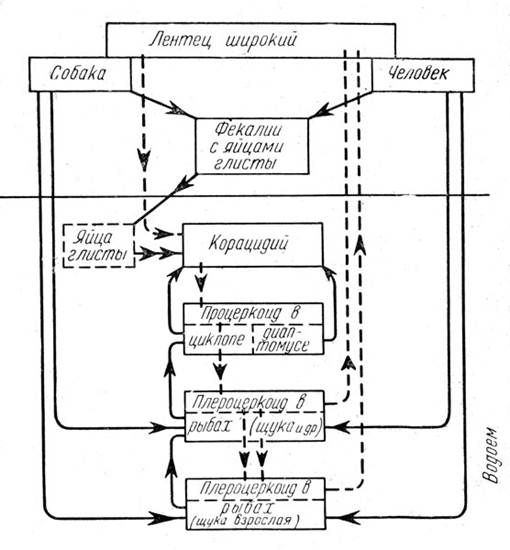

Рис.1. Пути жизненного цикла лентеца широкого (Diphyllobothrium latum). Сплошные линии - пищевые связи; пунктир - путь циркуляции (оригин. Схема Е. Н. Павловского)

Второе - характер состава воды водоёма, о чем уже говорилось.

Третье - наличие в планктоне видов циклопов или диаптомусов, являющихся первыми промежуточными хозяевами лентеца широкого. Его корацидии поступают на короткое время в состав биоценоза водоёма (планктон); в силу биоценотических пищевых связей, они проглатываются многими водными обитателями; но из этих организмов лишь циклопы и диаптомусы оказываются пригодными для жизни и дальнейшего развития корацидиев. Очевидно, последние заглатываются рачками в неповрежденном состоянии и попадают в биохимически благоприятную новую среду обитания (желудок, полость тела циклопа или диаптомуса) [4,c.32].

Четвертое условие требует, чтобы первый промежуточный хозяин с процеркоидами был съеден вторым промежуточным хозяином, то есть рыбой. Заражаются лишь те рыбы, которые питаются планктоном. Так как некоторые виды рыб меняют, смотря по возрасту, пищевой режим, то и условия заражения их могут также изменяться. Так, молодь щук питается планктоном и, следовательно, заражается от циклопов и диаптомусов, инвазированных процеркоидами. Взрослая же щука, питающаяся рыбой, заражается уже готовыми плероцеркоидами, развившимися в её добыче.

Этим и завершается водный период жизненного цикла лентеца широкого. Несомненно, что процеркоиды попадают при поедании циклопов во множество водных организмов (например, в гидр, моллюсков, личинок насекомых), но там они гибнут. Точно также и плероцеркоиды погибают в организме птиц и личинок хищных насекомых, могущих питаться рыбой.

Таким образом, поддержание существования вида лентеца широкого обеспечивается узкой трассой перехода стадий его жизненного цикла из одной среды обитания в другую, из одного хозяина в другого. Несомненно, что лишь немногие его особи проходят полный жизненный цикл и достигают половозрелого состояния в окончательном хозяине; огромное их количество погибает в водоёме (а яйца - и на суше), попадая па тупиковые пути, приводящие их к гибели в неподходящих условиях среды обитания. Тем не менее, как вид, лентец широкий существует прочно. Это обусловливается колоссальной его плодовитостью: Гудей насчитывал от двух до шести миллионов яиц на грамм сухого вещества испражнений за период 90-105 дней после начала заражения этим паразитом.

Другие статьи:

Влияние экологических условий на рост

микромицетов. Особенности

роста микроскопических грибов в стандартных условиях культивирования

А.Е. Ивановой (1999) было исследовано формирование микроколоний из двух типов колониеобразующих единиц (при размножении спорами и фрагментами мицелия) в стандартных для почвенно–микробиологических анализов условиях – на среде Чапека при 2 ...

Дыхательные движения

Расслабление всех связанных с дыханием мышц придает грудной клетке положение пассивного выдоха. Соответствующая мышечная активность может перевести это положение во вдох или же усилить выдох.

Вдох создается расширением грудной полости и ...

Гидрофобные силы

С точки зрения термодинамики основной силой, стабилизирующей гидратированные липидные агрегаты, являются гидрофобные взаимодействия. К другим стабилизирующим факторам относятся:

Вандерваальсовы силы: короткодействующие слабые силы притяж ...