«Батареи» из нейронов

Мы могли бы рассказать вам еще немало о таких относительно простых схемах из нейронов, объясняющих, как отдергивается от прикосновения и уползает в норку дождевой червь, как плавает морской ангел, размахивая своими крыльями, как жует пищу улитка и т. д.

Однако перейдем к позвоночным. Дело в том, что, как уже упоминалось, в нервной системе позвоночных, как правило, выполнением любой функции занимаются не единицы или десятки, а тысячи и десятки тысяч клеток. В наших схемах фигурировали одиночные нейроны и одиночные рецепторы — каждый изображал несколько сходных клеток, имеющихся у беспозвоночных. А у позвоночных животных даже система, управляющая отдельной мышцей, более сложна: так, каждой крупной мышцей кошки или человека управляет своя группа мотонейронов — так называемый мотонейронный пул. В МН-пул входят тысячи нервных клеток, многочисленные разветвления аксонов которых оканчиваются на мышечных волокнах. Через мотонейронный пул и происходит управление работой мышцы, которая сама по себе тоже является довольно сложным механизмом. Например, изучая работу икроножной мышцы кошки, ученые обнаружили, что, когда кошка стоит, возбуждаются только такие мышечные волокна, которые обеспечивают относительно слабое напряжение мышцы, но зато могут работать длительное время, не утомляясь; когда кошка бежит рысью, добавляются и другие, более «сильные» волокна; когда же кошка пускается в галоп, спасаясь бегством, или прыгает за добычей, подключаются особые мышечные волокна, которые могут работать относительно недолго, но зато развивают большое усилие. https://vodovoz-yug.ru вода 19 литров купить по низкой цене.

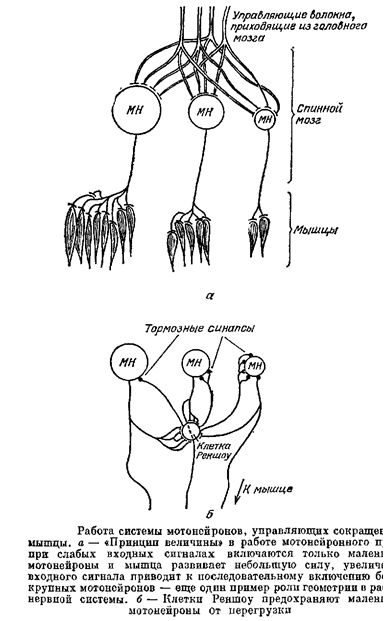

Как же нервная система обеспечивает управление таким сложным хозяйством? Оказывается, для этого вовсе не требуется «командовать» каждым мышечным волокном в отдельности: достаточно менять только силу сигнала, приходящего на пул, а нужный порядок включения мышечных волокон обеспечивается «геометрией» мотонейронов пула — их размерами и «топографией», т. е. расположением аксонов в мышце.

Оказывается, МН-пулы отличаются размерами, причем, чем крупнее нейрон, тем больше у него аксонных окончаний и тем большее число мышечных волокон он возбуждает. Самые же крупные МН имеют окончания именно на тех мышечных волокнах, которые нужны для «авральной» работы — кратковременной, но с развитием больших усилий.

Управляющие команды от верхних отделов мозга приходят по волокнам, которые равномерно распределены по всему МН-пулу. Если возбуждено небольшое число этих управляющих волокон, возбудятся только самые мелкие МН, и мышца будет развивать небольшое усилие. Чем большее число управляющих волокон будет возбуждено, тем большее число синапсов на МН будет активировано и тем более крупные МН включатся в работу. Таким образом, управляя только одним параметром — числом возбужденных нисходящих волокон, мозг включает в работу те мышечные волокна, которые нужны для выполнения требуемого движения.

Впервые гипотезу о том, что для управления МН-пулом мышцы природа использует именно геометрические различия размеров тел нервных клеток, высказал в 1965 г. американский ученый Хеннеман. В дальнейшем эта гипотеза была подтверждена разнообразными экспериментами и получила название «принцип величины».

У этого способа управления МН-пулом есть один недостаток: сигнал, необходимый для включения в работу больших МН, слишком велик для маленьких МН — он заставил бы их работать со слишком большой частотой, что может привести к гибели этих клеток.

Чтобы этого не происходило, в МН-пуле есть специальное защитное устройство — так называемые клетки Реншоу. К этим клеткам идут специальные отростки аксоновМН, причем в основном от больших МН. Клетки Реншоу — тормозные нейроны, их аксоны оканчиваются на МН, причем преимущественно на маленьких. Когда сигнал, приходящий на пул сверху, велик, к маленьким МН приходит, с одной стороны, этот слишком большой для них сигнал, а с другой стороны — тормозной сигнал от клеток Реншоу; эти сигналы, имеющие разные знаки, складываются, и маленькие МН работают в нормальном для них режиме,

Другие статьи:

Водный обмен организма

Кроме белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ организм человека также нуждается в воде, которая составляет около 60% общей массы тела. В сутки человеку требуется в среднем 1,5-2,5 литра жидкости. Большая часть ее поступа ...

Метод диффузии в агар с использованием желобка (опыт А. Флеминга)

Оборудование: 3 чашки Петри с ПА, стерильные пинцеты и скальпели, раствор антибиотика, суспензии культур исследуемых бактерий, бактериологическая петля, спиртовка, линейка.

Ход работы:

1.Приготовили растворы антибиотиков.

1.1. 1000000 ...

Биосинтез белков

Центральная догма молекулярной биологии постулирует лишь путь передачи генетической информации от нуклеиновых кислот к белкам и, следовательно, к свойствам и признакам живого организма. Изучение механизмов реализации этого пути на протяже ...