Структура фотосинтетических реакционных центров ft. viridis и ft.

sphaeroidesСтраница 4

Разрешения метода реконструкции изображения недостаточно для того, чтобы проследить за ходом полипептидной цепи, и участки, соединяющие семь предполагаемых спиралей, в основном не видны. С 1980 г. было построено много моделей структуры бактериородопсина, согласующихся с дифракционными данными, а также предприняты многочисленные попытки получить необходимую информацию с помощью других методов. До настоящего времени наиболее часто использовались:

1) определение аминокислотной последовательности;

2) протеолиз и иммунологические методы для выявления тех участков белка, которые находятся за пределами бислоя, и установления их ориентации относительно внутренней и наружной сторон мембраны.

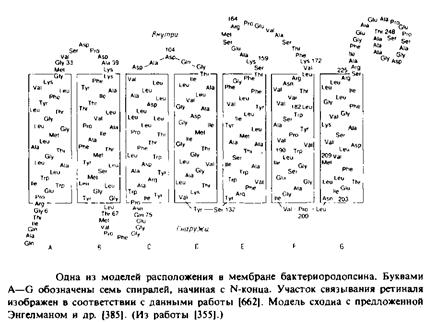

Все построенные модели сходны в интерпретации общей укладки и топологии молекулы. На рис.3.8 представлена модель, аналогичная предложенной Энгелманом и др. Установлено, что для пересечения неполярной части бислоя спираль должна содержать 21 аминокислотный остаток, и в белковой молекуле действительно имеется семь участков примерно такой длины с преобладающим содержанием неполярных аминокислот. Полагают, что они и образуют семь а-спиралей, наблюдаемых на карте электронной плотности.

Эти а-спирали обычно обозначаются буквами А, В, С, D, E, F, G, начиная с N-конца. Каково соответствие между ними и семью спиралями, выявленными с помощью электронно-микроскопических исследований, - неизвестно. Этот вопрос неоднократно обсуждался, и здесь существуют разные мнения. Почти не вызывает сомнений, что общая топология, представленная на рис.3.8, адекватна. Разные модели, описанные в литературе, в каких-то отношениях могут существенно различаться. Это касается, в частности, длины нескольких спиралей, расположенных внутри бислоя, которая варьирует в разных моделях в пределах 10 остатков. Несмотря на эти разногласия, по главным особенностям достигнут консенсус, хотя говорить о единодушии нельзя. Эти особенности следующие.

Участки белка, пересекающие бислой, имеют форму а-спиралей и в целом неполярны. Спирали, вероятно, пронизывают всю толщу мембраны, а не только неполярную часть бислоя. Спирали перпендикулярны поверхности мембраны и упакованы так, что расстояние между их центрами составляет 10 А.

Заряженные и полярные аминокислотные остатки расположены в основном в участках, соединяющих трансмембранные спирали. В той части белковой молекулы, которая погружена в неполярную часть бислоя, имеется до девяти ионизируемых остатков в зависимости от того, где расположены его границы. По-видимому, для стабилизации структуры они должны быть каким-то образом нейтрализованы. Возможно, они образуют ионные или водородные связи с остатками, расположенными в другой части полипептидной цепи. Этот момент может оказаться полезным при обсуждении вопроса о характере упаковки разных спиралей в мембране. По-видимому, ионизируемые остатки, располагающиеся внутри мембраны, имеют структурное и/или функциональное значение. Пример тому - остаток Lys-216, с которым связывается ретиналь. Большинство заряженных аминокислотных остатков, локализованных в экспонированных в раствор участках белка, располагаются вблизи цитоплазматической поверхности или непосредственно на ней.

Другие статьи:

Причины роста влияния лженауки

Делая вывод из вышенаписанного, определение лженауки едино, кем бы оно ни давалось. Но причины её появления и роста различны. Их можно выделить несколько, причем они в какой-то мере специфичны конкретно для России.

1. "Информационна ...

Центрифугирование

Разделение веществ с помощью центрифугирования основано на разном поведении частиц в центробежном поле.

Скорость седиментации зависит от центробежного ускорения (G), прямо пропорционально угловой скорости ротора (w, рад*с-1) и расстоянию ...

Фотосинтез, его значение. Современные представления о сущности фотосинтеза

Фотосинтез — это процесс преобразования энергии света в химическую энергию органических соединений. Синтезированные органические соединения служат основным источником энергии для всей биосферы. Процесс синтеза органического вещества за сч ...